- 葬儀

故人の息子が喪主を務める場合は?基本のポイントやあいさつの例文を紹介

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

故人の息子が喪主を務める場合、その役割は一般的に長男が担います。喪主のあいさつの基本構成など、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。また、あいさつをするタイミングも把握しておくことが大切です。

本記事では、故人の息子が喪主を務める際のポイントやあいさつの例文などを紹介します。

この記事で分かること

- 息子が喪主を務める際は長男が行うのが一般的

- 喪主としてあいさつをする際は忌み言葉の使用やあいさつの長さに気を付ける

- 喪主のあいさつのタイミングは1回ではなく複数回ある

目次

1 息子が喪主を務める場合に押さえておくべきポイント4つ

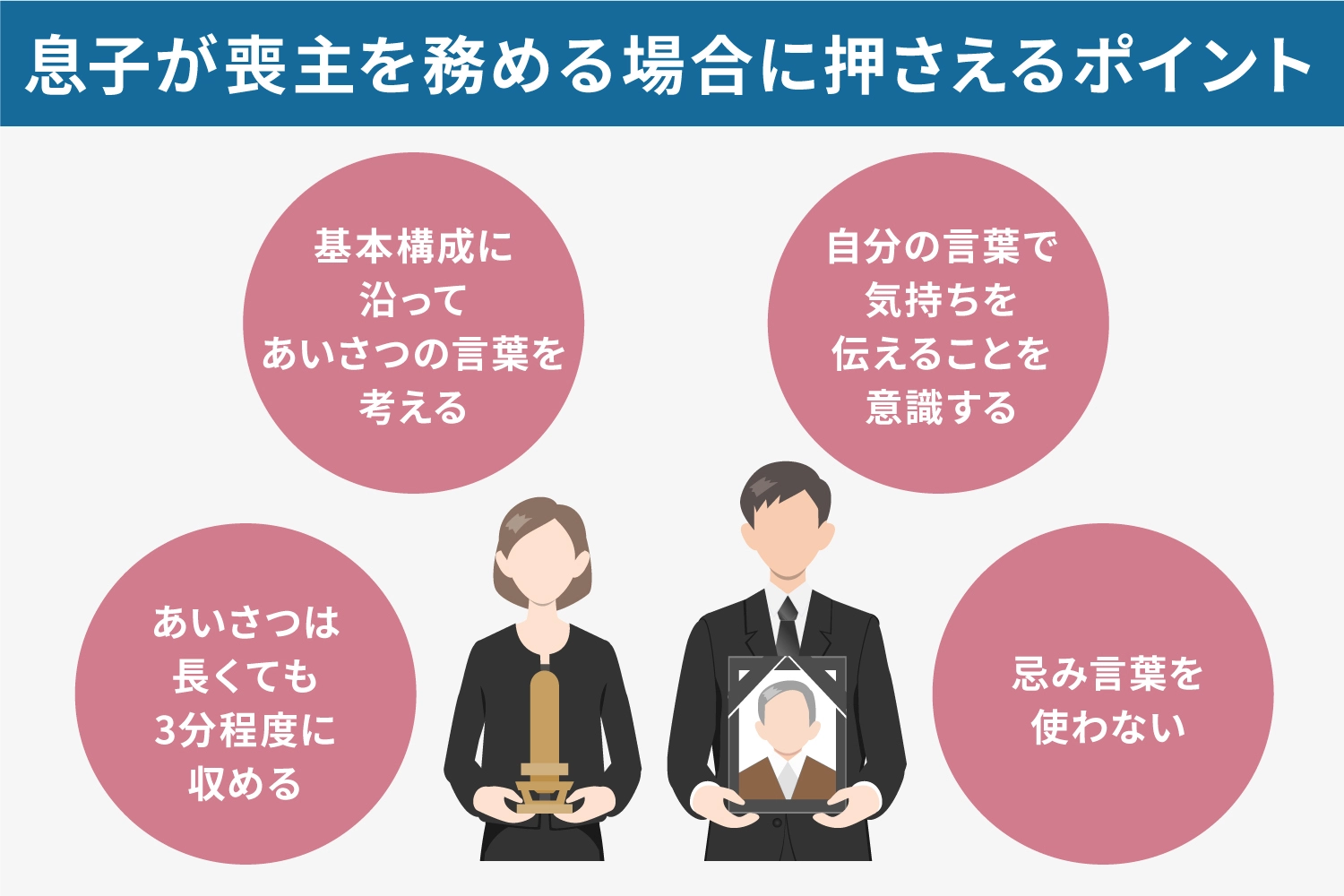

故人の息子である長男が喪主を務める場合は、次の4つのポイントを押さえておきましょう。

- ● 基本構成に沿ってあいさつの言葉を考える

- ● 自分の言葉で気持ちを伝えることを意識する

- ● あいさつは長くても3分程度に収める

- ● 忌み言葉を使わない

1-1 基本構成に沿ってあいさつの言葉を考える

喪主のあいさつは一般的に次のように構成されています。

- ● 自己紹介(故人との関係)

- ● 参列者への感謝の言葉

- ● 故人の人柄が伝わるエピソード(家庭での様子や旅行の思い出など)

- ● お礼の言葉

上記の構成だけでなく、享年や闘病中の様子を入れるケースもあります。

なお、故人と自身の関係の説明は、親族以外の参列者がいる葬儀で必要です。一方で故人の家族や親族、親しかった人だけが参列する家族葬では、故人の息子であることが認識されているため、省略してもよいでしょう。

1-2 自分の言葉で気持ちを伝えることを意識する

喪主のあいさつにはさまざまな定型文が用意されています。定型文を用いれば自分であいさつの言葉を考える必要はないでしょう。しかし、定型文そのままで型通りのあいさつのみでは故人への思いや、参列者への感謝の気持ちがうまく伝わらない場合もあります。

あいさつの文章を用意する際は、自分の言葉で故人や参列者に気持ちを伝えることを意識しましょう。人前で話すことに慣れていない場合や心配な場合は、当日に挨拶文を書いた用紙やメモを持ってあいさつを行っても問題ありません。

1-3 あいさつは長くても3分程度に収める

喪主によるあいさつは長くても3分程度に収めるのが一般的です。喪主のあいさつが長すぎると冗長な印象になってしまいます。反対に喪主のあいさつが短すぎても、参列者に気持ちが伝わりにくいでしょう。そのため、あいさつは3分程度に収めることが大切です。

1-4 忌み言葉を使わない

葬儀をはじめとした弔事では忌み言葉を避けるのがマナーです。喪主のあいさつでも同様に忌み言葉の使用は控えましょう。忌み言葉とは不幸の連続や生死を連想させる言葉を指します。忌み言葉の例は次のとおりです。

● 九(苦を連想させる)

● 度々

● 次々

● ますます

● 近々

他にも、以下の言葉は宗教上の理由から忌み言葉とされています。

● 迷う

● 成仏

喪主のあいさつでは忌み言葉を避けるようにしましょう。

2 息子が喪主のあいさつをする場面やタイミングは?

故人の息子が喪主を務める場合はあいさつのポイントだけでなく、タイミングや場面を把握しておくことも大切です。喪主があいさつするタイミングは一回だけではありません。一般的に次のような場面で喪主のあいさつが必要です。地域によって異なる場合もあるので、葬儀を依頼した葬儀社に慣例を確認するとよいでしょう。

● お通夜の終了時

● 通夜振る舞いの終了時

● 葬儀と告別式の出棺時

● 精進落としの前後

どのような場面においても忌み言葉や話す時間を意識しておくことが大切です。

3 息子が喪主のあいさつをする場合の例文をケース別に紹介

喪主のあいさつは複数の場面で必要です。ここではお通夜終了時をはじめとした、ケース別の例文を紹介します。

3-1 お通夜終了時

お通夜終了時における喪主のあいさつの例文は次のとおりです。

本日はご多忙な中、父(母)・〇〇〇の通夜にお越しいただき、誠にありがとうございます。

生前仲良くしていただいた皆さんに見守られて、父(母)も喜んでいることと思います。

ささやかではございますが、別室にお食事を用意いたしました。生前の思い出などをお聞かせいただければと思います。

なお、葬儀と告別式は、明日の〇時より〇〇にて執り行う予定です。ご参列のほど、何卒よろしくお願いいたします。

お通夜終了時には、葬儀と告別式のスケジュールを伝えましょう。

3-2 通夜振る舞い終了時

通夜振る舞いの終了時におけるあいさつの例文は次のとおりです。

本日はご多忙な中、父(母)・〇〇〇の通夜にお越しいただき、誠にありがとうございます。おかげさまで滞りなく通夜を終えることができました。

私たちの知らない父(母)の一面や、思い出の数々をお話いただき、ありがとうございました。まだ父(母)を偲んでいただきたいところですが、夜も遅くなってまいりましたので、本日はこのあたりで終了とさせていただきます。誠にありがとうございました。

通夜振る舞い終了時におけるあいさつでも、葬儀と告別式のスケジュールを伝えておきましょう。

3-3 葬儀・告別式の出棺時

喪主が葬儀または出棺前であいさつする際の例文は次のとおりです。

本日はご多忙の中、父・〇〇(故人の名前)の葬儀にあたりまして多数のご会葬をいただき、誠にありがとうございます。私は長男の〇〇でございます。喪主として一言ごあいさつを申し上げます。

生前、父は〇〇として働いており、家ではよく仕事のやりがいを語っていました。父(母)と同じ仕事に就いた今、生前に父(母)が語っていたことの重みが分かります。私たちが子供の頃には、休日によくキャッチボールをしてくれたことを思い出します。子煩悩で、仕事も家族も大切にする父でした。闘病の期間もありましたが、皆さまのお陰で職務をまっとうできましたことを、故人に代わり深く感謝いたします。

生前賜りましたご厚情に対し、深くお礼申し上げると同時に、今後私どもに、変わりのないご厚情を賜りますようお願いいたします。

簡単ではございますが、これをもちましてお礼のあいさつに代えさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。

本日はあいにくの天気のところ、母・○○(故人の名前)の葬儀にご参列くださり、誠にありがとうございました。

社交的で友人の多かった母は、観劇やカラオケなどに出かけた話をいつも楽しそうに私に話してくれました。

少し心配性の母は、いつも私たち家族のことを第一に考えている優しい人でした。

元気が取り柄の病気一つしたことのない母でしたが、一昨年に体調を崩して入退院を繰り返していました。が、、最期は家族の見守る中、○月○日静かに○○年の生涯を閉じました。

本日は、多くの皆さまにお見送りいただき、母も感謝していることと存じます。生前のご厚誼にお礼を申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。

本日はまことにありがとうございました。

3-4 精進落としの前後

精進落としは開始時と終了時であいさつが必要です。それぞれ次のような例文を参考にしてみましょう。

開始時のあいさつの例文は次のとおりです。

本日はご多忙な中、父(母)の葬儀にお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。おかげさまで葬儀、告別式も滞りなく終えることができました。

ささやかではございますが、精進落としの席をご用意いたしました。お時間の許す限りおくつろぎください。本日はありがとうございました。

そして終了時のあいさつの例文は次のとおりです。

本日はご多忙な中ありがとうございました。皆さまのお話をおうかがいしたいところですが、お時間となりましたので、これにてお開きにしたいと存じます。

本日は誠にありがとうございました。

4 長男以外が喪主を務める場合の決め方

先述のとおり、故人の息子が喪主を務める場合は、一般的に長男がその任に当たります。しかし、喪主は必ず長男が務めなければならないというわけではありません。複数人で喪主を務めることもあれば、遺族以外が喪主を務めることもあります。また故人が遺言で喪主を指定しているケースもあります。

遺言で喪主が指定されていないのであれば、一般的に次の順番で喪主を決めることが多いです。

- 1.長男・次男ほか直系の男性

- 2.長女・次女ほか直系の女性

- 3.故人の兄弟姉妹

長男や直系の男性が喪主を務めることが多いのは、昔は家督を継ぐ人が喪主を務め、仏壇などの祭祀財産を継承し、その後の供養も担っていくことが一般的だったためです。現代では様々な事情からそういった意味合いが薄れてきており、次男や三男、さらには女性が喪主を務めることも珍しくありません。遠方の長男ではなく、故人と同居していて地域社会とのつながりのある次男や三男が喪主をする、というケースもあります。

こうしなければならないという決まりはないので、親族の中の誰が喪主を務めるかは、家族や親族の中で話し合って決めましょう。

喪主の決め方や知っておきたいマナーを詳しく知りたい方はこちら

5 ポイントを押さえて喪主を務め上げましょう

本記事では、故人の息子として喪主を務める際の基本的なポイントとあいさつの例文などを解説しました。あいさつでは基本構成に従って作成しますが、自分の言葉で気持ちを伝えるよう意識しましょう。また3分程度に収まる長さにとどめる他、忌み言葉を使わないよう注意します。

また、葬儀中には喪主があいさつする場面が複数回おとずれます。お通夜の終了時、通夜振る舞いの終了時、葬儀・告別式、精進落としの前後などが挙げられます。

喪主を務める際は、上記のことに加えてあいさつの例文を参考になさってください。

くらしの友では、葬儀に関するさまざまなサポートを行っています。喪主のあいさつをはじめ、葬儀について不安があるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。